「VRアトラクション制作を依頼したい」 「VR、ARを導入してみたいけど、どこに頼めば良いかわからない」 この記事は上記のようなお悩みを抱えている方に向けて書かれています。

本記事では、VRアトラクションとは、2025年最新VR開発企業10選、2025年最新VR活用事例3選、VRアトラクション費用目安について紹介いたします。

現在、XR(VR、AR、MR)の導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

VRアトラクション制作とは?

VRでは、ヘッドセットやモーションセンサー、その他体験型のデバイスなどを組み合わせて視覚や聴覚などの複数の感覚を刺激することでまるで現実にないものが存在するかのような体験が可能です。

VRアトラクション制作とは、そんなVR、仮想現実技術(バーチャルリアリティ)を活用して、ユーザーが没入感を体験できるエンターテインメントを提供するコンテンツやシステムを開発することを指しています。

例えば、WONQ株式会社の制作したVRの美術館では、デジタルアート作品を鑑賞でき、VR空間内で細部まで鑑賞できるようになっています。

さらに、他の来館者とアートについて話し合ったり、気に入ったアートを購入したりすることもできます。

おすすめ記事:【VR制作会社10選】VRコンテンツ導入事例と費用相場

なぜ今VRアトラクションなのか

ではなぜ今VRアトラクションは注目されているのか、いくつかの要因を以下にまとめました。

技術の進化とコストの低下:

VRデバイスの性能向上し、より手頃な価格で販売できるようになったことにより、導入のハードルが下がりました。 さらに、性能向上のためよりリアルなバーチャルリアリティ体験が可能になり、導入するメリットが大きくなりました。

市場の成長:

IDCによると世界のVR市場は2024年から2028年にかけて年平均成長率43.9%で成長すると見込まれています。 国内のVR、MR、AR市場規模も2029年には38万代になると予想されています。

多様な産業での活用:

距離や時間の制約を受けずにリアルな体験ができるというメリットから、地方自治体や観光地が、VRアトラクションを活用して集客を図るケースが増えています。

他にも、医療や建設業界においては。実際に再現が難しい状況における職業訓練のツールとして活用されるようになりました。

2025年最新VRアトラクション制作会社10選

ここでは、2025年最新、VRアトラクションを制作する会社10選を紹介いたします。

1. WONQ株式会社(法人向けオーダーメイドVR制作)

WONQ株式会社は、法人向けの完全オーダーメイドのVR、AR、DXソリューションの開発を専門とする会社です。 コンサルティングから、企画提案、開発、運用までをワンストップで提供しています。

WONQ株式会社のVR開発強みの一つは、実績から培ったテンプレートを活用することで少ない工数でミニマムな開発が可能であることです。

また、webシステム開発のノウハウも活用しVR、AR機能を備えたハイブリッド型システムのご要望にも対応できます。

複数のプラットフォーム(Quest、iOS、ブラウザなど)に対応も可能です。

現在VR、AR、DXソリューションご検討中の方、まずはお気軽にご相談ください。

カディンチェ

引用:カディンチェ

カディンチェは、XR(VR、AR、MR)技術に特化したエンジニアリング企業です。

空間表現技術の研究開発やソフトウェア開発、ウェブサイト制作を手掛け、360度パノラマ写真を用いたバーチャルツアーコンテンツやVR動画配信プラットフォームなどを提供しています。

カディンチェは、複数のヘッドマウントディスプレイに同期して動画を再生できるVR同時再生システム「PanoPlaza Sync」を開発し、大人数でのVR動画視聴イベントに活用されています。

大人数に対してVR体験を提供したいと考えている方におすすめの企業です。

monoAI technology

引用:monoAI technology monoAI technology株式会社は、VRアトラクション制作において幅広い業種のDX推進をサポートする企業です。

長年のオンラインゲーム開発で培ったシステム開発のノウハウを生かし、教育、研修、エンターテインメントなど様々な分野に対応してVRコンテンツを制作しています。

中でもXR CLOUDという同時に複数人が接続可能で複数のプラットフォームに対応しているVR空間プラットフォームは、大規模なイベントやセミナーなどを開催したい企業におすすめのソリューションです。

ambr

引用:ambr

株式会社ambrは、VR、メタバース開発企業です。

ambrの開発した法人向けメタバース構築プラットフォーム「xambr」は大人数参加型の仮想空間を簡単に構築できるツールで、アバターやボイス、テキストチャット、3Dスタンプ、チャンネル機能など豊富なコミュニケーション機能が備わっています。

VRデバイスやパソコン、スマホ(iOS、Android)など様々なデバイスからxambrで開催されるゲーム、アート、eスポーツなどのバーチャルイベントに参加することができます。

スマホで参加者が手軽に参加できるVRイベントやアトラクションを提供したい企業におすすめのソリューションです。

ハコスコ

引用:ハコスコ

ハコスコは、手軽に人々がVRを体験できる段ボール製のVRデバイス、「ハコスコ」を始め、専用アプリやスマホ用のVRコンテンツを組み合わせたスマホVRサービスなどを展開しているVR開発企業です。

このサービスにより、ユーザーは特別な機器を必要とせずスマホと簡易的なデバイスでVR体験を楽しむことができます。

手軽にVR体験を導入したい企業に最適なパートナーと言えるでしょう。

イマイクリエイト

引用:イマイクリエイト

イマイクリエイトは、体験型のVRコンテンツ制作の開発に注力している会社です。

イマイクリエイトのVRアトラクションの特徴は、ユーザーの動きや反応に応じて変化するコンテンツであることです。

これにより、従来の映像コンテンツでは得られない、リアルな体験を提供することができます。

VRを活用した実践的なトレーニングやシュミレーション、仮想空間での観光体験、革新的なアトラクションやイベントを企画するなどユーザーに新しい体験を提供したい企業におすすめの企業です。

積木製作

引用:積木製作 積木製作は、建設分野に特化したVRアトラクションを開発する企業です。

特に、「安全体感VRトレーニング」では、作業現場の危険を仮想空間で再現し、従業員の危機意識を高めることに活用されています。

また「VROX」というバーチャルトレーニングコンテンツでは、買い切り、サブスク、レンタルの利用方法があり、企業の状況に応じて導入の方法を選択することができます。

英語や中国語などにも対応しているため、海外拠点での研修でも活用することができます。

積木製作は、建設や製造業で安全教育や新人研修にVRを導入したい企業にとっておすすめの企業です。

oVice

引用:oVice

oViceは、バーチャル空間を活用した法人向けメタバースプラットフォームで有名な企業です。

oViceは、直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ製にあり、始めてのユーザーでも簡単に利用を開始できる点が強みです。

また同社は、採用説明会や展示会、学会、懇親会など様々なオンラインイベントをワンストップで支援してくれます。

2020年にサービスの提供を開始して以来約4000社に導入されており、特にリモートワークを導入している企業、オンラインでの採用活動や研修を開催したい企業におすすめの会社となっています。

スペースデータ

引用:スペースデータ スペースデータは、衛生データを活用し、仮想空間の構築を行う企業です。

代表的なサービスであるスペースリーは、360度のパノラマ写真を活用したバーチャルツアーコンテンツで、物件の内覧をオンラインで実施することを可能にしています。

また、管理PCから複数のディスプレイに接続することでVR同時再生できるシステムも提供しており、大人数での動画視聴イベントの実施も可能です。

建設業界や不動産業界でVR技術の導入を検討している会社におすすめのソリューションです。

面白法人カヤック

引用:面白法人カヤック

面白法人カヤックは、独自の発想力と技術力を生かしてVRアトラクションを制作する会社です。

代表的な制作コンテンツには、アニメ「ソードアート・オンライン」や「傷物語」のVR体験、バーチャルライブ、日産自動車の未来の自動運転体験などがあります。

また、KDDIでのバーチャルカラオケボックスの開発や生成AIを活用したゲーム制作など最新技術を取り入れた取り組みも行っています。

イベントやマーケティング施策としてインパクトのある体験を提供した企業や最新技術を使用したコンテンツ制作を検討している企業におすすめのパートナーです。

2025年最新VRアトラクションの活用事例3選

ここでは、2025年最新VRアトラクションの活用事例をご紹介いたします。

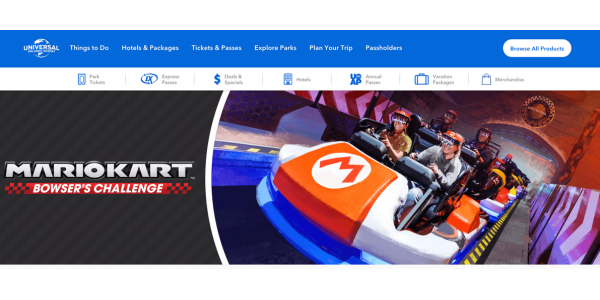

1. マリオカート・クッパのチャレンジ(Universal Epic Universe, フロリダ)

2025年5月にユニバーサル・オーランド・リゾートないに新設されたEpic Universeにマリオカート・クッパのチャレンジがオープンしました。

ARダークライドでは、来場者がARビジョンを装着し、実際のライドと連動した仮想のアイテム投げやコイン獲得を体験できます。

レアルマドリードの世界(Read Madrid World)

引用:レアル・マドリードの世界

2025年、ドバイに世界初のサッカークラブテーマパーク「Real Madrid World」が開業しました。 このパークでは、VR技術を活用した「トロフィーパーティー」など、レアル・マドリードの歴史や栄光を体験できるアトラクションが多数用意されています。

スポーツとテクノロジーの融合により、ファンに新たな体験を提供しています。

タイタニック(サンアントニオ)

引用:タイタニック

2025年、テキサス州サンアントニオのショッピングモール「Shops at Rivercenter」にて、VR体験型展示「Titanic: A Voyage Through Time」が開催されました。

この展示では、来場者がVRを通じてタイタニック号の内部を探索し、その豪華さや悲劇的な航海を体感できます。

歴史的な出来事を没入型で学べる新しい形の教育的なエンターテインメントとして注目されています。

VRアトラクション制作費用

VRコンテンツの制作費用や、目的や規模、機能要件の複雑さなどによって大きく異なります。

制作費用の目安(プロジェクトの規模別)

プロジェクト別の制作費用の目安は以下の通りです。

小規模

展示会用デモや簡易的な仮想空間体験の場合の費用目安は約5万〜200万円

中規模

教育コンテンツや企業研修で活用できるVRアトラクション制作費用目安は、100万〜1,000万円超え

大規模

医療シュミレーションや大型イベント用のVR制作費用目安は、100万〜1,000万円超え

また、費用を左右する主な要因として、既存のプラットフォームを利用するのか、完全に1からオリジナル開発をするのか、インタラクティブな要素がどのぐらいあるか、対応デバイスの種類などがあります。

すでにパッケージ化されたサブスク型のVRサービスを利用する場合も費用を抑えることができます。

さらに、政府が提供するIT導入補助金やものづくり補助金などをうまく活用することで、費用を抑えてVRを導入することができます。

製品・サービス高付加価値化枠では、最大2500万円、グローバル枠では最大3000万円が補助されます。

会社の従業員数によって補助金上限額が変わります。

導入検討中の方はぜひ確認してみてください。

VRアトラクション制作に関するよくある質問

ここでは、VRアトラクション制作に関するよくある質問をまとめています。

VRゴーグルを作っている会社は?

VRゴーグルを作っている会社には、Meta QuestシリーズのMeta、PlayStation VRシリーズのSony、Apple Vision ProのAppleなどが挙げられます。

Meta Quest:パソコン不要で動作するというスタンドアロン型の手軽さが特徴

PlayStation VR: ゲーム機と連携できる高品質なVR体験が特徴

Apple Vision Pro: 高性能ディスプレイやジェスチャー操作、空間音響技術が特徴

完全オーダーメイドのVRアトラクション制作ならWONQ

以上、本記事ではVRアトラクション制作、VR開発を行う企業10選、活用事例、費用目安についてご紹介いたしました。 自社のワークフローを完全に再現したVRコンテンツを作成したい、完全オリジナルのVRコンテンツを制作したいという方は、法人向け完全オーダーメイドVRソリューションを提供するWONQ株式会社にご相談ください。

弊社の強みは、お客様のご要望をほぼすべて実現することができる点です。

コンテンツ開発中は週に一回程度お打ち合わせをさせていただき、都度進捗を共有させていただいたり、お客様のご要望を丁寧にお伺いします。

現在情報収集中の方、ご検討中の方、ものづくり補助金について知りたい方などもまずはお気軽にご相談ください。

柳橋春那

柳橋春那海外大学院で国際組織学を学び、卒業後はフリーランスとしてWebサイトやニュースのローカライゼーションに携わりました。外資系ソフトウェア企業での広報、営業企画職を経て、現在はシステムエンジニアとしてキャリアを歩んでいます。