この記事は、以下のようなお悩みをお持ちの方に向けて書かれています。

「会社でのコミュニケーションの円滑化に興味のある方」

「VRを使った社員研修、育成に興味のある方」

「VRを使った採用活動に興味のある方」

1. はじめに

VR(バーチャルリアリティ)技術は、いま企業革命を起こしています。

経済産業省が2018年9月に発表した「DXレポート」では、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進まない場合に、2025年以降に最大12兆円の経済損失が生じる可能性があるという「2025年の崖」問題を提唱しました。

その中で、企業が生き残るための鍵の一つとしてVRが挙げられています。

本記事では、VRの軌跡をはじめ、VR導入がどのように働き方を変え、企業にどんなメリットをもたらすのかを具体的な事例とともに解説します。

次世代型の企業スタイルに備えたい方はぜひご一読ください。

2. 日本でのメタバース認知の流れ

【〜2020年】まだ“オタク領域”だった

ゲームやVRの一部のマニア層では「VRChat」や「Second Life」が知られていましたが、一般層への広がりは限定的でした。 「メタバース」という言葉自体もあまり使われておらず、代わりに「仮想空間」や「3D SNS」などと呼ばれていました。

【2021年】メタバース元年

2021年10月:Facebook社が社名を「Meta(メタ)」に変更し、 世界的に“メタバース”というワードが注目され、日本でもこのタイミングで、テレビ・新聞・ネットメディアで一斉に報道が加速しました。 同年から「cluster」「VRChat」「ZEPETO」などのプラットフォームが日本語化・国内向けイベントを展開し始めました。

【2022年】企業や自治体も続々と参入

PwC Japan、伊藤忠、KDDIなどの大手企業がメタバースイベントを開催。 渋谷区や熊本市などがメタバース庁舎や仮想観光プロジェクトを開始。 就活メタバース(バーチャル会社説明会)も話題になります。

【2023年〜2024年】一般ユーザーにも浸透

「メタバース=流行語」ではなく、「使ってみる」段階に入ります。 Z世代を中心に、VTuber、ライブ、ファッション、ゲームなどで活用されました。 メタバース空間での結婚式、内定式、卒業式なども実施され始ました。

以上のように、メタバースが国内で認知され始めたのは、2021年頃でした。 Facebook社が、2021年10月に社名を「Meta(メタ)」に変更したことから、世界的に“メタバース”というワードが一気に注目されたのは記憶に新しいのではないでしょうか。 株式会社電通の調査に以下のようなものがあります。

・「メタバース」という言葉の認知率は、2021年(18.6%)から4倍以上に増加し8割超(82.1%)。 ・メタバースプラットフォームの利用経験率は18.0%、Z世代は約4割(39.9%)

このように、その後もメタバースの認知率は徐々に上がっています。

これからの世代を取り込むツールとして、VRは欠かせない存在となっています。

3. 会社におけるVRの活用事例

【1】VRと「リモートワーク/会議」

昨今、働き方改革に伴いリモートワークやオンライン会議が急激に増えてきました。

リモートワーク中は従業員が孤独感を感じることも多く、また、オンライン会議中に裏でスマホをいじっていたり、簡単なメールを返していたり…など、会議に集中できないことなどよく耳にします。

VRを活用することによって「職場の一体感」や「雑談のしやすさ」が大きな魅力となります。

メタバース空間で会議を行うことで、例えば北海道と沖縄のメンバーでも、同じ部屋にいる感覚で会話できます。

声の方向や目線が自然で、「横にいる感覚」がリアルに再現されるため、オンラインの“冷たさ”がなくなります。

また、仮想空間に完全に入り込むため、「今この会議に集中している」という空気が生まれやすくなります。

「Workrooms」は、Meta(旧Facebook)が開発したバーチャル会議室プラットフォームで、主にMeta QuestシリーズなどのVRヘッドセットを使って、仮想空間上での会議やコラボレーションを実現するためのツールです。 Zoomとの連携によって、Meta Quesのようなヘッドセットの有無にかかわらず、全員がWorkroomsで会議を行えます。

「Workrooms」の活用シーンは以下のとおりです。

リモートワーク中のチーム会議

デザインやアイデアのブレスト

クライアントとの打ち合わせやプレゼン

教育・研修の現場(バーチャル教室として)

(画像:MetaVR会議室)

【2】VRと「育成、教育」

VR(バーチャルリアリティ)は、仮想空間でリアルな体験を再現できる技術です。これを人材育成や教育訓練に活用することで、現実では難しいシチュエーションも安全かつ効率的に学ぶことが可能になります。

VRを使った育成のメリットには以下のようなものがあります。

① 体験的学習:現場に近いリアルなシミュレーションで「実践感覚」を養える ② 安全な学習環境:危険を伴う作業(火災対応、重機操作など)もVRなら安全に練習可能 ③ 繰り返し学習:何度でも同じ場面を再現でき、復習がしやすい ④ コスト削減:出張や機材の準備不要で、教育コストの圧縮につながる ⑤ 習熟度の可視化:VRシステムによって学習状況や成果をデータ化できる

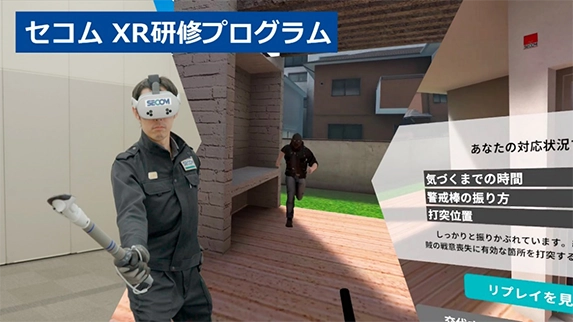

セコム株式会社は、実践型の侵入者対応シミュレーションを研修プログラムとして取り入れており、疑似体験しながら経験と学習を行う機会を提供しているようです。 夜間でのシュミレーションなど対人訓練では難しいシチュエーションにも対応しており、VRならではの画期的な研修プログラムといえるでしょう。

(画像:セコム株式会社 XR技術を活用した「XR研修プログラム」)

関連記事:WONQ/VR技術を活用した研修のメリットと導入事例

【3】VRと「採用」

コロナ以降、オンライン採用や説明会が増えています。これらとVRは非常に相性がいいです。 先述のとおり、Z世代はVRやメタバースの認知度、利用率が他の世代と比べると非常に高く、採用シーンで活用することで、先駆的な印象を与えることができます。

その他の導入メリットは以下のとおりです。

① 企業理解の促進:オフィス・工場・店舗などを360°で見せられるため、「働く場所」をリアルに感じられる。 ② 職場体験によるミスマッチ防止:実際の業務(接客・操作・作業)をVRで体験することで、入社後のギャップを軽減。 ③ 遠方・地方の学生にもアプローチ:オンラインで全国の学生にVR体験を提供でき、移動なしで採用母集団を拡大。 ④ ブランディング強化:最先端技術を活用する企業として、イノベーティブな印象を与えられる。特にZ世代に効果的。

伊藤忠インタラクティブ株式会社では、VR空間構築サービス「VR VENUE(ヴイアール ヴェニュー)を開発し、メタバースの活用が目覚ましいです。 採用イベントや、ワークショップ、内定式などもバーチャル空間で行われました。

企業が求職者に対して、VR(バーチャル・リアリティ)を使って会社紹介や職場体験を提供することで、PCやスマホの動画だけでは伝えきれない「リアルな職場の雰囲気」や「業務体験」を、没入感たっぷりに再現できるのが最大の魅力です。

最後に

以上、本記事ではVRの現在までの軌跡や会社におけるVR活用事例などについてご紹介いたしました。 VRの中にも、すでに製品化されているものを利用する形から、企業のニーズに合わせて完全オーダーメイドで制作を依頼する形があります。 WONQ株式会社は、法人向けの完全オーダーメイドのAR・VRソリューションを企画から開発、運用までワンストップで提供する企業です。 まだ検討段階でアイデアが固まっていないという企業の方でもまずはお気軽にこちらのお問い合わせページよりご相談ください。

関連記事:WONQ【VR制作会社10選】VRコンテンツ導入事例と費用相場

WONQスタッフ

WONQスタッフWONQのスタッフです。