来館者数の増加、文化財の新たな活用、そして教育コンテンツの拡充。

これらを実現する鍵として、今「博物館 VR」が注目されています。

デジタル技術の進化は目覚ましく、特にVR(バーチャルリアリティ)は、博物館の体験を大きく変革する可能性を秘めています。

しかし、

「VR導入って難しそう…」

「費用はどれくらいかかるの?」

「どんな効果があるの?」

といった疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、博物館VRの基本から、導入のメリット・デメリット、最新の活用事例、そして導入を成功させるためのポイントまで、徹底的に解説します! ぜひ参考にしてください。

博物館VRとは?没入型体験が拓く新たな鑑賞スタイル

博物館VR とは、VR(バーチャルリアリティ)技術を活用し、仮想空間で博物館の展示や空間を体験できる仕組みです。

ユーザーはVRヘッドセットなどを装着することで、まるでその場にいるかのような没入感を味わいながら、文化財や歴史的空間を鑑賞できます。

VRと混同されやすい技術にAR(拡張現実)がありますが、両者には明確な違いがあります。

VRが完全に仮想の空間を体験するのに対し、ARは現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術です。

博物館VRの主な形態3つ

VRを博物館に導入する方法として主に3つあります。

360度バーチャルツアー:

実際の展示空間を360度カメラで撮影し、オンライン上で自由に見て回れる形式です。 来館者はウェブブラウザやスマートフォンから手軽にアクセスでき、VRヘッドセットがなくても楽しめる点が大きなメリットです。 手軽に導入できるため、多くの博物館で採用されており、遠隔地や身体的な制約を持つ人々にも開かれた鑑賞機会を提供します。

インタラクティブVR体験:

仮想空間内で展示物に触れたり、解説を聞いたり、パズルを解いたりするなど、能動的な操作が可能な体験です。 例えば、古代遺跡を探索したり、文化財を手に取ってあらゆる角度から観察したり、過去の出来事を追体験したりと、より深い学びと没入感を提供します。 ユーザーの行動に応じてコンテンツが変化するため、受動的な鑑賞に留まらず、参加型の学習体験を創出できます。

メタバース連携型VR:

VR空間上に博物館を再現し、アバターを介して他の来館者と交流したり、イベントに参加したりできる形式です。 これは単なる展示鑑賞にとどまらず、ソーシャルな要素が加わることで、新たなコミュニティ形成にも繋がります。 例えば、アバターを通じて友人と一緒に展示を巡り、感想を共有したり、VR空間で開催される講演会やワークショップに参加したりと、これまでの博物館にはなかった交流体験を生み出します。

(メタバースとは:元小学校教員が「メタバース」の用語と活用事例について徹底解説してみた。)

近年、博物館VRが急速に注目を集める背景には、技術の進化と社会情勢の変化があります。 特に2022年の博物館法改正により、博物館資料のデジタルアーカイブ化などが努力義務化されたことは、デジタル技術活用への追い風となっています。

博物館VR導入のメリットと課題

このように、博物館の提供するコンテンツの幅を広げてくれるVRですが、まだ課題も残されているのが現状です。 ここでは、VRを博物館に導入する際のメリットと課題をご紹介いたします。

博物館VR導入の主なメリット4つ

博物館VRの導入は、博物館運営に非常に大きなメリットがあります。

1. アクセシビリティの向上:

時間や場所、身体的な制約なく、誰もが博物館の展示にアクセスできるようになります。 遠隔地の利用者や、移動が困難な方でも、自宅から手軽に文化財を鑑賞することが可能です。 これにより、これまで来館が難しかった新たな来館者層の開拓が期待できます。 例えば、海外の研究者が日本の文化財を遠隔で調査したり、病気や高齢で外出が難しい方が気軽に美術鑑賞を楽しんだりできるようになります。

2. 文化財の保存と新たな鑑賞機会:

デジタルデータとして文化財を保存することで、劣化や破損のリスクから守り、半永久的な公開が可能になります。 また、普段は触れることのできない文化財を多角的に観察したり、失われた建造物をVRで再現したりと、現実では不可能な体験を提供し、より深い理解を促します。

3. 教育・研究活動への貢献:

仮想空間での体験は、能動的な学習を促し、生徒の学習意欲の向上が期待できるでしょう。 歴史的事件の現場をVRで再現したり、科学的な現象をインタラクティブにシミュレーションしたりすることで、座学だけでは得られない深い学びを提供します。 研究者も、デジタル化された資料を遠隔で共有し、共同研究を進めることが容易になります。

4. 運営コスト削減の可能性:

オンラインでの展示公開は、会場設営や維持管理にかかる物理的なコスト、人件費、電気代などの削減に繋がる可能性があります。 また、入館・退館の効率化や、資料の印刷・配送費の削減も期待できます。

博物館VR導入の主な課題4つ

一方で、博物館VRの導入にはいくつかの課題も存在します。

1. VR酔いへの対策:

VR体験中に気分が悪くなる「VR酔い」は、一部のユーザーにとって課題です。 対策としては、フレームレートの安定化、IPD(瞳孔間距離)の正確な調整、視界の狭窄効果、テレポート移動の導入、そして定期的な休憩を促す運用が重要です。

2. 初期投資と継続コスト:

高品質なVRコンテンツの制作には、撮影、3Dモデリング、システム開発などに費用がかかります。 手軽なツールを用いた360度ツアーであれば数十万円から可能ですが、フル3DCGで制作されたインタラクティブVRでは数百万円から数千万円に及ぶこともあります。また、システムの保守運用やコンテンツ更新の継続的なコストも考慮する必要があります。

3. 専門人材の確保とノウハウ蓄積:

VR技術やコンテンツ制作に関する専門知識を持つ人材が不足している点も課題です。外部の専門企業との連携や、学術機関との共同研究、館内での人材育成プログラムの導入が求められます。

4. インターネット環境の整備:

高品質なVRコンテンツをスムーズに提供するには、安定した高速インターネット環境が不可欠です。 来館者向けにWi-Fi環境を整備したり、コンテンツをストリーミング配信するための強固なサーバーインフラを構築したりする必要があります。

しかし技術の発展が進むにつれて、これらの課題は乗り越えることができます。 さらにAI技術との融合により、来館者の興味関心に合わせてパーソナライズされたVRツアーが提供されたり、生成AIが自動で3Dモデルを生成したりすることも可能になります!

博物館VRソリューションを提供するVR企業

博物館VRの導入を検討されている方へ、主なソリューション提供企業をご紹介いたします。

1. WONQ

WONQは、法人向け完全オーダーメイドVRソリューションを提供する会社で、これまでにVR美術館の開発経験などもあります。

企画の段階からお客様のビジョンを丁寧にヒアリングし、文化財の魅力を最大限に引き出すVRコンテンツの企画、システム開発、そして運用後の手厚いサポートまで、お客様のニーズに合わせた最適なVR体験を実現をサポートさせていただきます。

歴史的建造物のバーチャルツアーから、失われた情景を再現するインタラクティブVR、教育プログラムと連携したVR教材開発まで、まずはお気軽にご相談ください。

2. 主要VRソリューション提供企業

1. 株式会社Advalay(Matterport導入支援)

引用:株式会社Advalay

株式会社Advalayは、主にMatterport(マーターポート)という3Dスキャン技術を活用した高品質な360度バーチャルツアーの制作に強みを持つ企業です。

既存の空間を忠実にデジタルツイン化し、ウェブブラウザで手軽に閲覧できるバーチャルツアーを提供しています。

物理的な施設をそのままオンラインで公開したい博物館や、短期間でのVRコンテンツ導入を目指す博物館に適しています。

2. 株式会社Nissha Communications(AR/VRソリューション)

株式会社Nissha Communicationsは、美術館・博物館向けのAR/VRソリューションを幅広く提供しています。

展示物にスマートフォンをかざすと解説が表示されるARガイドアプリや、特定の文化財に特化したVRツアーなど、没入感とインタラクティブ性を兼ね備えたコンテンツ開発を得意としています。

来館者への新たな情報提供手段や、深い学びの体験を創出したい博物館におすすめです。

3. 株式会社サビア(VR空間構築サービス)

引用:株式会社サビア

株式会社サビアは、企業のVRコンテンツ制作から、メタバース空間の構築までを一貫して支援する企業です。

バーチャル展示会やバーチャルオフィスといったビジネス用途のほか、博物館のような文化施設向けのVR空間構築も手掛けています。

企画、設計、3Dモデリング、開発、そして運用後のサポートまでトータルで依頼したい博物館や、長期的な視点でメタバースへの進出を考えている博物館に適しています。

4. 株式会社ハイシンク創研(AI技術とVRの融合)

引用:株式会社ハイシンク創研

株式会社ハイシンク創研は、AI技術をVRコンテンツに積極的に活用し、文化財のVR体験をより高度化している企業です。

例えば、生成AIを用いて過去の情景を自動で3Dモデル化したり、LLM(大規模言語モデル)を活用して来館者の質問にインタラクティブに答えるバーチャルガイドを開発したりするなど、最新技術を駆使したソリューションを提供しています。

VRとAIの融合による、次世代の博物館体験を追求したい博物館にとって注目の存在です。

5. 株式会社ズームス(VRソリューション「VRクラウド」)

引用:株式会社ズームス

株式会社ズームスは、企業向けに「VRクラウド」をはじめとするVR・ARソリューションを提供し、多様な分野でのXR技術活用を支援しています。

博物館においては、展示物の3Dモデル化とVRビューでの公開、教育コンテンツとしての活用など、目的に応じたカスタマイズが可能です。

幅広い業界での実績があり、安定したVRプラットフォームを求める博物館に適しています。

博物館VR導入事例を紹介!

国内外の博物館VR、AR導入事例をご紹介します。

1. 国立科学博物館「おうちで体験!かはくVR」

引用:国立科学博物館

国立科学博物館が提供する「おうちで体験!かはくVR」は、来館者が自宅にいながらにして、同館の広大な展示空間を自由に見て回れる360度バーチャルツアーです。

高画質画像と3Dビュー、そしてVR映像を組み合わせることで、まるで実際に館内にいるかのような臨場感を提供しています。

特に、普段は間近で見ることのできない貴重な標本や、普段立ち入ることのできない研究施設の内部まで探索できる点は大きな魅力です。

定期的にコンテンツが更新されており、オンラインでも常に新しい発見ができる工夫が凝らされているため、リピーターの獲得にも繋がっています。

2. 日本文化財VRミュージアム(Steam)

「日本文化財VRミュージアム」は、Steamという世界的なゲームプラットフォームで公開されているVRコンテンツです。

日本の貴重な文化財をフォトグラメトリ技術で超高精細に3Dモデル化し、VR空間で鑑賞できるのが最大の特徴です。

ユーザーは、忍者の道具、縄文土器、石棒、弥生土器、元寇船、屏風、土器、木簡、瓦など、通常はガラスケース越しにしか見られない文化財を、まるで手に取って触れるかのようにあらゆる角度から詳細に観察できます。

ゲームプラットフォームでの公開により、VRに関心のある幅広い層へのリーチに成功しており、文化財の新たな普及啓発の形を示しています。

3. 岐阜県博物館(TOPPANとの連携事例)

引用:TOPPAN株式会社

岐阜県博物館では、TOPPAN株式会社との連携により、AR技術を活用した革新的な展示を展開しています。

例えば、館内の特定の場所にスマートフォンをかざすと、仮想の恐竜が目の前に出現するARコンテンツが提供されており、来館者はまるで太古の世界にタイムスリップしたかのような体験ができます。

また、デジタルサイネージと連動したインタラクティブな展示も導入されており、来館者の興味を引きつけ、展示内容への理解を深めることに貢献しています。

これは、物理的な展示スペースの制約を超え、より多角的で没入感のある情報提供を実現した好例と言えるでしょう。

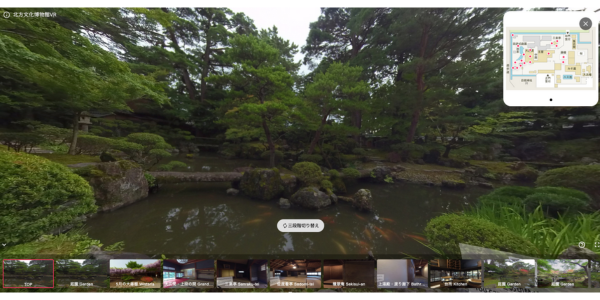

4. 北方文化博物館(DI Palette制作)

引用:spacely

広大な敷地と歴史ある建物を持つ北方文化博物館は、DI Palette(株式会社ディーアイパレット)によって制作された360°VRコンテンツを通じて、その魅力をオンラインでも発信しています。

このVRコンテンツにより、遠方の人々や来館が難しい人々でも、博物館の壮大なスケール感や美しい庭園、歴史的建造物の内部をオンラインで体験できるようになりました。

実際の博物館を訪れる前の予習や、訪れた後の復習としても活用されており、博物館への関心を深めるきっかけを提供しています。

5. スミソニアン国立自然史博物館 バーチャルツアー

引用:スミソニアン博物館

世界最大級の博物館であるスミソニアン国立自然史博物館は、オンラインで広範なバーチャルツアーを提供しています。

このツアーでは、来館者が自宅のPCやスマートフォンから、同館の膨大な展示室や研究施設を自由に探索できます。

高精細な画像で展示物を細部まで観察できるだけでなく、コレクションの詳細な解説もオンラインで閲覧可能です。

これにより、物理的な距離や時間を超えて、世界中の人々がスミソニアンの貴重なコレクションに触れ、学びを深める機会を提供しています。

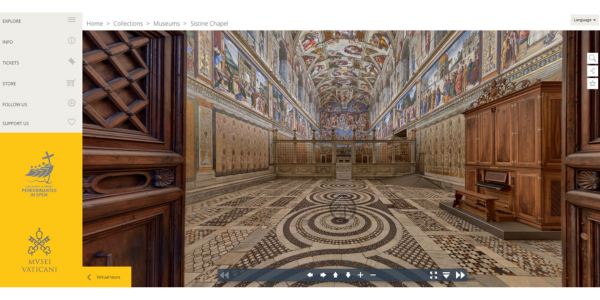

6. バチカン美術館 バーチャルツアー

引用:バチカン美術館

バチカン美術館は、通常は写真撮影が制限され、厳かな雰囲気に包まれているシスティーナ礼拝堂をはじめとする、館内の主要な空間をVRで高精細に公開しています。

このバーチャルツアーを利用することで、ユーザーはミケランジェロの傑作をじっくりと鑑賞し、その細部までをオンラインで堪能できます。

臨場感あふれるオンラインツアーは、世界中の美術愛好家や宗教に関心を持つ人々を引き付け、実際に訪問する前の予習や、訪問が難しい人々にとって貴重な鑑賞体験となっています。

7. ルーヴル美術館 オンラインツアー

引用:ルーヴル美術館

世界で最も有名な美術館の一つであるルーヴル美術館も、館内の主要な展示室やギャラリーを360度ビューで探索できるオンラインツアーを提供しています。

このバーチャルツアーは、「モナ・リザ」などの名画が展示されている空間を仮想的に歩き回り、作品を様々な角度から鑑賞する機会を提供します。

また、企画展や過去の展示の一部もオンラインで公開される場合があり、歴史的な美術品から現代アートまで、幅広いコレクションを自宅で楽しむことが可能です。

8. 故宮博物院 バーチャルツアー

引用:故宮博物院

台湾の故宮博物院は、複数のVRコンテンツやバーチャル展示を積極的にオンラインで提供しています。

高精細な文化財の鑑賞に加え、歴史背景を学ぶことができるインタラクティブな体験も魅力です。

例えば、特定の文化財の制作過程をVRで再現したり、歴史的な物語をデジタルコンテンツで追体験させたりすることで、単なる鑑賞に留まらない深い学びを提供しています。

東洋美術の粋を集めたコレクションを、世界中からオンラインで楽しめる機会を提供し、デジタルミュージアムの先進事例となっています。

9. VR宇宙博物館コスモリア(VRChat)

引用:VR宇宙博物館コスモリア

「VR宇宙博物館コスモリア」は、人気のソーシャルVRプラットフォームVRChat上に構築された、宇宙をテーマにしたユニークなVR美術館です。

ユーザーはアバターとして仮想空間を自由に移動し、太陽系の惑星や宇宙の壮大な現象、宇宙開発の歴史に関する展示を体験できます。

これは、メタバースと博物館の融合事例として特に注目されており、来館者同士がコミュニケーションを取りながら一緒に学び、楽しむことができる新しい鑑賞スタイルを提案しています。

VR博物館に関するよくある質問

Q: 博物館VRの導入費用はどれくらいかかりますか?

A: 導入費用は、コンテンツの規模や複雑さによって大きく異なります。Matterportのような既存のツールを使った360度バーチャルツアーであれば数十万円から導入可能です。しかし、フル3DCGで制作するインタラクティブなVRコンテンツや、独自のシステム開発が必要な場合は、数百万円から数千万円に及ぶこともあります。

Q: VR酔いが心配です。対策はありますか?

A: VR酔いは、VR体験中に平衡感覚の乱れなどで起こる症状です。対策としては、コンテンツ制作時にフレームレートを高く保つ、酔いやすい演出を避ける、テレポート移動を採用するなどが挙げられます。また、利用者に適切なIPD(瞳孔間距離)調整を促したり、休憩を推奨したり、酔い止め薬の活用を提案するなどの運用面での工夫も有効です。

Q: VRコンテンツの制作期間はどれくらいですか?

A: 制作期間もコンテンツの内容によって大きく変動します。シンプルな360度バーチャルツアーであれば数週間から1〜3ヶ月程度で制作可能ですが、複雑なインタラクティブVRコンテンツや3DCG制作が含まれる場合は、数ヶ月から半年以上かかることもあります。

Q: 博物館VRを導入するメリットは何ですか?

A: 博物館VRを導入することで、時間や場所の制約なく文化財を公開し、アクセシビリティを向上できます。また、文化財のデジタル保存、教育・研究活動への貢献、運営コスト削減の可能性など、様々なメリットが期待できます。リアルでは体験できない没入感とインタラクティブな学びを提供できます。

まとめ:博物館VRで拓く、新たな博物館のカタチ

博物館VRは、単なるデジタル化にとどまらず、博物館が社会と繋がり、文化を発信する新たな可能性を秘めた技術です。 時間や場所の制約を超え、誰もが文化財に触れられるアクセシビリティの向上、文化財のデジタル保存、そして教育・研究への貢献は、これからの博物館運営において不可欠な要素となるでしょう。 展示のデジタル化によるアクセシビリティ向上、文化財の新たな活用、そして教育プログラムの拡充をお考えであれば、ぜひWONQにご相談ください!

おすすめ記事:【2026年】おススメのVRサービス7選

柳橋春那

柳橋春那海外大学院で国際組織学を学び、卒業後はフリーランスとしてWebサイトやニュースのローカライゼーションに携わりました。外資系ソフトウェア企業での広報、営業企画職を経て、現在はシステムエンジニアとしてキャリアを歩んでいます。